|

뭔가가 세상을 어디론가 휘몰아 가고 있습니다. 엘빈 토플러는 미래가 현재로 쳐들어 왔다고 합니다.

미래의 충격이니 제3의 물결이니 권력이동이니 하면서 '농업혁명 이래 최대의 변화'가 일어나고 있다고 합니다. 정보혁명이나 생명공학 같은 것들이 세상을 바꾸고 있는 것은 분명합니다.

그러나 그것만 가지고는 '농업혁명 이래 최대'랄 수 없습니다. 농업혁명은 3천년 전의 일이지만 아직껏 신기원(新紀元)이라고 합니다.

아예 사람을 바꿔놓았기 때문입니다. 그런데 지금 다시 '사람을 바꾸는' 대변화가 일어나고 있습니다.

| | | ▲ 전북 군산 새만금 간척사업(예정)지 위를 철새떼가 날고 있다. 2002년 촬영. | | | ⓒ 오마이뉴스 권우성 | | 대변화를 제대로 알려면 우선 농업혁명부터 올바로 이해하지 않으면 안 됩니다. 쌀은 주(周)나라 때 남쪽의 제후가 처음 보는 곡식이라고 해서 왕에게 진상했다는 기록으로 나타납니다.

한 포기에 백 알이나 달리고 다른 곡식과는 비교할 수 없을 정도로 맛도 좋았습니다. 주공(周公)이 이를 하늘에 기리는 가화(嘉禾)라는 글을 썼습니다.

서경(書經)의 가화 편은 실전(失傳)되고 없습니다. 그러나 주공의 메시지는 서양 쪽 밀의 역사에서 미루어 짐작할 수 있습니다.

3천여년 전, 구약성서의 예리고(Jericho) 대평원은 마지막 빙하기가 끝나 따뜻한 햇살이 가득한 대지(大地)에 생명이 다투어 피어나고 있었습니다. 여기서 에머 종이라는 야생 밀이 목초와 돌연변이를, 그것도 두 차례나 일으켜 오늘의 빵 밀(Wheat Bread)이 태어납니다.

초원을 갑자기 뒤덮은 밀이 사람을 붙잡아 앉히게 된 것이 농업혁명입니다. 사람들이 돌아다니기에 지쳐서 농사를 짓는 것이 낫겠다고 생각해서 정착한 것이 아닙니다.

주공의 가화(嘉禾)는 하늘이 쌀을 내려 준 것을 감사하는 글이었을 것입니다. 농업혁명은 '자연이 관여한 인간혁명'이었던 것입니다.

인간은 저들의 이성(理性)이나 의지(意志)로 역사를 만들어 가고 있다고 믿습니다. 그러나 그렇지 않다는 것을 깨닫는 것이 우리 논의의 출발점입니다.

아무튼 새로운 신기원, 자연이 '관여'하는 대변화가 분명히 바로 지금, 더구나 여기서 시작되고 있습니다. 그러나 이번의 신기원은 농업혁명처럼 하늘의 축복은 아닙니다.

'적'이 없어져버진 할리우드의 고민

할리우드 영화는 늘 적(敵)이 있습니다. 인디언에서부터 나치, 소련을 거쳐 베트콩이 단골이었을 때까지는 문제가 없었지만, 70년대 후반부터는 악역(惡役)을 구할 수가 없어서 아주 고민입니다.

그래도 70년대 석유파동 때나 일본이 세계의 돈을 마구잡이로 긁어 가던 80년대는 아랍인이나 일본인이 궁색한 대로 '국가의 적(Enemy of State)'이 돼줬습니다. 그러나 80년대 이후는 그나마 시들해져서 외계인이나 테러집단을 되풀이 동원하고 있습니다.

미국 헌법은 적을 정의해서 '긴박하고 분명한 위협(Imminent and clear danger)'이라고 규정하고 있습니다. 하지만 세상 어디에도 그런 적이 없는 것이 지난 20여년 할리우드뿐만 아니라 미국의 큰 고민입니다.

적이 없으면 평화로운 세상 아니냐, 무슨 문제가 있다는 말이냐 이렇게 생각할지도 모르지만 그렇지 못한 것이 인간사회입니다. '적대적인 것은 상보적(相補的)이다'라는 말은 노벨상을 수상한 유명한 물리학자인 닐스 보어가 찾아낸 자연의 역학입니다.

| | | ▲ 미국의 이라크 침략 3년을 규탄하고 있는 '국제공동반전행동' 회원들

| | | ⓒ 오마이뉴스 권우성 | | 사회의 원형도 마찬가지입니다. 애초에 다른 종족이나 맹수에 대항하기 위해 무리를 지은 것이지만 다른 한편 '만인(萬人)은 만인에 대한 적'이어서 밖에서 위협이 없으면 안을 통제할 수 없는 것이 인간 사회이기도 합니다.

정치적으로 통제할 수 없을 뿐 아니라 경제적으로도 전쟁이 없으면 경제가 제대로 굴러갈 수 없었습니다. 더 크게 보면 문명 그 자체가 전쟁을 통해 발전한 것이 오늘의 세계입니다.

처음으로 사람들이 밀밭에 정착한 예리고는 역사상 가장 주인이 많이 바뀐 고전장(古戰場)으로 유명합니다. 다른 종족들이 먼저 정착한 종족을 밀어내기를 십여 차례나 되풀이했습니다.

전쟁이 문명을 가져온 것입니다. 제도로서의 전쟁이 대부분의 사회에서 사회를 구성하는 근본적인 동기(動機)인 것입니다.

제도로서의 전쟁이 사회체제에 종속되어 있고 또 그 사회체제에 봉사하는 것이라는 인식은 잘못된 것입니다. 실제로는, 군국주의(軍國主義)가 아니라도, 전쟁이나 전쟁제도 자체가 사회의 근간(根幹)입니다.

이런 사회 구성의 본질을 생각하면 적이 없어진다는 것은 체제(體制)를 흔드는 근본적이고도 심각한 위협이라는 것을 알 수 있습니다. 특히 미국과 같은 패권(覇權) 국가는 거기 아주 민감할 수밖에 없습니다.

할리우드가 적을 찾아서 머리를 쥐어짜도, 적이 없는데서 빚어지는 미국사회의 정체성 위기를 드러내 보여도, 현실에서 있지도 않은 적을 상대로 미사일방어망(MD)을 구축하겠다고 부시가 동분서주하고, 여기저기서 적을 만들려고 애써도 소용없습니다. 냉전시대 소련처럼 그럴듯한 적은 더 이상 구할 수가 없습니다.

테러가 무섭다, 새로운 형태의 적이다라고 생각할 수도 있겠지만 아닙니다. 아랍문제를 정당하게 해결해 준다면 그대로 사라질 수밖에 없는, 아무래도 억지, 소련처럼 그럴듯한 적이 못되기 때문에 부시가 여러모로 애를 태우고 있는 것입니다.

전혀 다른 성격의 '적'과의 동침

비디오들 가운데는 공해나 환경파괴를 새로운 적으로 설정한 것이 적지 않습니다. 사실 이들의 상상력 그대로 앞으로 사회를 통합시켜 나갈 수 있는 유일한 적은 공해나 환경재앙임이 점점 더 분명해지고 있습니다.

공해가 지구 규모에서 조직화되어, 살아 있는 것처럼 건곤일척, 인류의 생존을 위협하고 있는 것은 엄연한 사실입니다. 매년 5천억 달러라는 세계 전체의 군사비를 계속 쏟아 부어도 부족하다고 합니다.

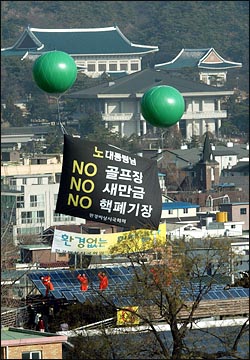

|  | | | ▲ 정부의 반환경정책 시정을 요구하며 환경비상시국회의가 청와대를 향해 '골프장 새만금 핵폐기장 반대' 대형 현수막을 띄웠다. | | | ⓒ 오마이뉴스 남소연 | 그런데 여기서 중요한 것은 과거의 적이 증오의 대상이었던 데 반해 환경재앙은 우리가 자연을 사랑해야만 극복할 수 있는 전혀 성격이 다른 적이라는 사실입니다. 그리고 교회에서가 아니라 생활에서 이 '적'을 사랑하다 보면 인류 자신도 변하지 않을 수가 없다는 점입니다.

증오가 아니라 사랑이 구성 원리가 될 수밖에 없는 사회, 그래서 마침내는 인류의 심성 자체를 변하게 만드는 사회는 인류사에 또 다른 신기원(Epoch Making)이기에 조금도 부족하지 않습니다. 영화에서는 그런 사회를 손쉽게 그려내고 있지만 현실에서는 그러나 그것이 그렇게 간단하지가 않습니다.

사회 구성의 근본 원리가 달라진다는 것은 현실에서는 생각조차하기 어렵습니다. 수천년을 내리 형성된 개인과 사회의 정체성(正體性), 가치관에서부터 제도, 관행뿐만 아니라 먹고사는 방법까지 모조리 바꾸라고 들이대는 것이기 때문입니다.

그래서 인류가 환경재앙이라는 '적과의 동침'에 이르기까지는 엄청난 정신적, 물질적 혼돈의 터널을 통과해야 하는 것입니다. 그러나 인류는 이미 이 터널 속으로 진입했습니다.

더구나 '세상을 다른 곳으로 옮길' 이 터널이 한반도 어딘가 아공간(亞空間)에 자리 잡고 있는 것이 분명합니다. 세계에서 유독 우리가 이 터널 안의 모든 것을 정면에서 맞부딪치면서 걸어가야 할 숙명을 안고 있으며 그것이 이미 시작되었다는 말입니다.

패러다임 시프트..."세상 참 많이 달라졌다"

패러다임 시프트(paradigm shift)란 기존의 논리나 가치관이 통하지 않아서 이해의 방법을 달리 구하는 것입니다. 1930년대 이후 뉴턴의 물리학으로는 설명할 수 없는 사례들이 발견되자 학자들이 그런 사례들을 포괄할 수 있는 '새로운 이해의 방법'을 찾아가는 것을 일컫는 것입니다.

그 '새로운 이해의 방법', 다시 말해 새 패러다임은 당연히 전보다 현실을 더 잘 이해하게 할 것입니다. 또 거기 따라서 세계관이나 개인과 사회의 가치관도 바뀌어 가게 되는 것입니다.

그러나 자연과학의 패러다임이 아니라 현실 사회에서 패러다임이 달라지고 있습니다. 누구나 "세상 참 많이 달라졌다"고 합니다.

확실히 기존의 논리나 가치관이 통하지 않는 경우가 많습니다. 하지만 이 현실의 패러다임 시프트에 대해서는 아무도 왜 어떻게 세상이 달라지고 있는가를 체계적으로 밝혀내지 못하고 있습니다.

통하지 않는 논리와 가치관이 그대로 행세하고 있어서 양의 동서, 나라 안팎에서 혼란만 가중되고 있을 뿐입니다. 이것저것 달라진 현상들에 대해 제3의 물결이니 세계화니 하는 꼬리표를 붙이고 있지만 정작 이런 저런 현상들을 관통하는 대변화는 철저히 무시되고 있습니다.

통하지 않는 논리와 가치관으로 보기 때문에 아무리 해도 변화의 본질에는 접근할 수가 없습니다. 그래서 뒤에 자세히 살펴보겠지만, '세계화'의 경우처럼 드러내는 것이 오히려 감추는 것이 되고 있습니다.

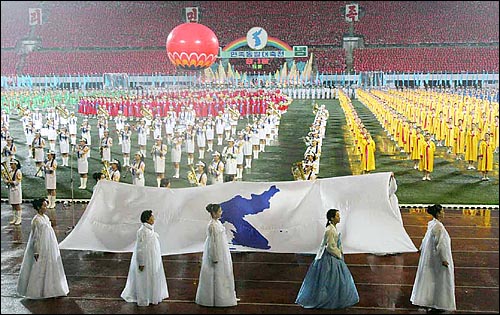

| | | ▲ 지난해 6월 평양 김일성경기장에서 열린 6ㆍ15공동선언발표 5주년기념 민족통일대축전 개막식에서 한반도기가 입장하고 있다. | | | ⓒ 사진공동취재단 | | '물리학의 도(道)'로 유명한 프리초프 카프라는 <새로운 과학과 문명의 전환(The turning point)>이라는 그의 저서에서 우리 시대의 주요한 사회문제들은 근본적으로는 "인식(認識)의 위기라는 하나의 위기"라고 말합니다. "시대에 뒤떨어진 세계관에 가치를 둔 낡은 패러다임"이 문제를 일으키고 있다는 설명입니다.

뉴턴물리학과, 정신과 육체로, 사람을 반으로 가르는 데카르트의 철학은 잘못된 것임이 여기저기서 밝혀져 왔습니다. 그럼에도 불구하고 거기 기초한 근대 합리주의 패러다임이 여전히 세상을 지배해 왔던 것입니다.

세상을 잘못 이해하고 대응해 왔기 때문에 그것이 쌓이고 쌓여서 문제가 생기고 있다는 것입니다. 그래서 그는 동양철학이 제시하고 현대 물리학이 확인하고 있는 새로운 세계관으로 패러다임부터 달라져야 한다고 말하고 있습니다.

맞는 말이지만 그는 결정적인 것을 놓치고 있습니다. "달라져야 한다"가 아니라 달라지고 있습니다. 인간의 의지나 이성과는 관계없는 운동법칙이 있어서 달라지고 있는데 그것을 의식하지 못하면 "달라져야 한다"고 주장하는 데 머물고 마는 것입니다.

인간의 의지와 관계없는 이 운동법칙, '만들어 가는 의지(意志)'에 익숙해져야 합니다. 분명히 존재하지만 근대합리주의가 없는 것으로 치부했던 이 의지가 지금 전면에 나서고 있습니다.

그리고 혼돈이 아니면 새로운 질서를 잉태할 수가 없는 법이어서 지금 대혼돈이 일어나고 있는 것입니다. 사람이 이런 저런 방식으로 조작해서 해결할 수 있는 그런 '체제내의 위기'가 아닙니다.

아무튼 무슨 산업혁명이나 흔히 말하는 세계화가 아니라 대변화가 엄습했습니다. 나라의 정치경제 틀은 물론, 북한ㆍ미국ㆍ일본 등 국제적 연관까지를 포함해서 나라 안팎에서 기존체제가 송두리째 무너지고 있습니다.

혼돈, 그리고 새로운 질서의 잉태

우리 경제의 다음 국면이 심각합니다. 이미 끝 모를 장기불황이 시작되고 있으며 부동산 대폭락, 자산 디플레가 언제 폭발할지 모르는 살얼음판을 걷고 있습니다.

외국자본이 주식시장의 40%를 차지하고 있어서, 세계자본시장의 향배(向背)에 따라서는 제2, 제3의 IMF가 언제 들이닥칠지 모릅니다. 자산 디플레와 환율변동이 뇌관(雷管)이 되는 '총체적 위기'입니다.

꼭 부동산이 폭락한다든가 환투기가 일어난다고 말할 수는 없는 것 아니냐 이런 반론이 물론 있습니다. 나라의 운명이 늘 밖에서 결정되어 왔기 때문에, 당장 파탄이 일어날 것처럼 보이다가도 극적인 반전(反轉)이 되풀이되었기 때문에 우리는 위기에 둔감합니다.

| | | ▲ 치솟은 부동산가격을 상징하듯 우뚝 서 있는 서울 강남구 도곡동 타워팰리스 | | | ⓒ 오마이뉴스 권우성 | | 그러나 어제와 내일을 확연하게 구분하는 대변화가 일어나고 있어서 이전 같은 요행은 기대할 수 없습니다. 70년대 두 번에 걸친 오일쇼크가 일시적으로 경제의 순환(循環)에 치명타를 입혀 정치ㆍ경제적으로 위기에 함몰하던 것들과는 달리 위기가 구조(構造)화했습니다.

경제만이 아닙니다. 사회전체에서 구조화한 이 위기를 제대로 짚어내고 그 전개를 예단해서 대비하는 일은 방치되어 있습니다.

카프라가 제대로 본 것처럼 낡은 질서와 가치가 와해되고 있지만 관념에서는 그대로 살아, 혼돈을, 혼돈 비용을 강요하고 있습니다. 대혼돈, '구체제'의 와해는 무엇보다 재앙을 예비하고 있어서 두렵습니다.

시대적 적합성을 잃고 표류하는 정치와 경제를 인위적으로 지탱하는 데 소모되는 엄청난 비용은 물질적인 것만이 아닙니다. 그로 인한 인간 정신과 사회심성의 혼돈은 그보다 훨씬 심각합니다.

이 혼돈과 그 비용을 언젠가 나타날 '새로운 질서'를 천착함으로써 줄여 보자는 것이 이 글의 동기입니다. 세상이 어떻게 변하는지를 안다면 혼란을 최소화할 수 있을 것입니다.

변화 자체보다는 변화를 거부하는 자들이 재앙을 만듭니다. 노론(老論) 소론(小論)과 다를 바 없는 보수 진보라는 낡은 패러다임에 얽매여 있는 여의도정치도, 없는 것을 있는 것으로, 있는 것을 없는 것으로 허위(虛僞)의식을 양산해서 어제와 같은 오늘이 되풀이 되도록 하는 언론도, 낡은 경제 틀에 매달려 엄청난 돈을 퍼붓고 있는 경제도 모두 혼돈을 가중시키고 있습니다.

한반도는 또 세계규모에서 낡은 패러다임, 북핵과 부시의 '적 만들기'가 대변화와 마지막 싸움을 벌이고 있는 '세계 혼돈의 중심'입니다. 누구나 이 땅이 지구 변두리 한구석, 그것도 반쪽짜리 작은 나라라고 생각하지만 아닙니다. 세상이 변하는 맨 앞쪽에 자리 잡고 있는 세계혼돈의 중심입니다.

혼돈은 그러나 끝내는 새로운 질서의 잉태입니다. 세계가 빠른 속도로 유기적인 하나가 되면서 그 역동성(力動性)이 모든 낡은 것을 휩쓸어 가고 있지만 정작 우리는 무슨 일이 벌어지는지조차 모르고 있습니다.

덧붙이는 글 | ②무너지는 근대국가 ③한반도 정치경제학 ④정치대란 ⑤사랑의 패러다임 ⑥나는 알았네 생명! ⑦만들어가는 의지의 공부길 ⑧대~한민국의 아이디 등의 글이 계속 이어집니다.

|

|