|

을축년 대홍수로 기억되는 1925년의 여름이 막 지날 무렵 <동아일보>에는 조금 이색적인 형태의 연재물 하나가 지면을 차지하기 시작했다. 이름하여 '독자와 기자'가 그것이었다. 독자가 궁금한 것을 질문하면 기자가 그것을 과제로 삼아 취재기사를 올리는 방식이다.

주로 명사(名士)의 동정, 가령 배정자(裵貞子)나 윤심덕(尹心悳)이나 최남선(崔南善)이나 김좌진(金佐鎭)의 근황이 어떠한지를 알아봐 달라는 따위의 질문이 쏟아졌지만, 개중에는 무궁화(無窮花)의 내력을 묻거나 독립문(獨立門)을 헐어내는 일의 진척을 묻는 이도 더러 있었다. 그리고 또 한가지, 광화문 해태의 행방을 묻는 질문이 있었다.

과연 그러했다. <동아일보> 1925년 9월 15일자에는 "한동안 말썽이 많던 경성 광화문 앞 해태는 지금 어느 곳에서 어떻게나 되었습니까"라고 묻는 어느 독자의 과제가 들어 있었다. 이에 대한 담당기자의 취재내용은 대략 이러했다.

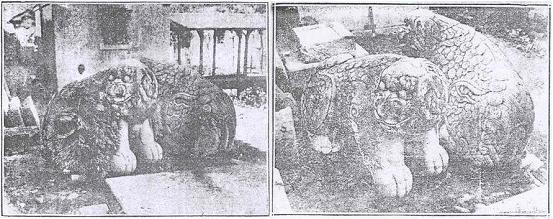

| | | ▲ 땅바닥에 내팽개쳐진 광화문 해태상의 모습. 그들에게 주어진 것은 거적때기 한 장이 고작이었다. 왼쪽이 <동아일보> 1923년 10월 4일자, 오른쪽이 <동아일보> 1925년 9월 15일자이다. | | | | "그가 봄바람 가을비의 오 백 년 옛 자리를 떠난 때는 삼 년 전 구월 초이튿날이었습니다. 그 당시 본보에도 한 많은 그의 떠나던 광경을 소개하였거니와 그 뒤로 그의 모양은 사지를 동이고 허리를 묶인 채로 경복궁 넒은 울안에 이리 굴리고 저리 밀리어 그 천대받는 모양이란 참으로 눈을 뜨고 볼 수가 없었답니다.

그가 지금 어디에 있는가? 어떻게 되었는가? 하고 침통한 가슴으로 허둥지둥 찾아간 기자는 마침내 새로 지은 총독부 서편 앞 궁장(宮墻) 밑에서 무슨 하늘도 못 볼 큰 죄나 지은 것처럼 거적자리를 둘러쓰고 고개를 돌이켜 우는 듯 악쓰는 듯 반기는 듯 원망하는 듯한 해태를 발견하고 가슴이 뜨끔하였습니다."

잠시나마 잊혀졌던 광화문 해태상의 존재는 그렇게 되돌려졌다. 하지만 이때는 벌써 해태상이 제자리에서 사라진 지 수년이 흐른 뒤의 일이었다. 그런데 어쩌다가 멀쩡하게 놓여있던 해태상은 광화문 앞에서 사라져야만 했던 것일까? 그리고 오늘날 '콘크리트' 광화문 옆에 다시 자리를 잡기까지 해태상에게는 도대체 어떠한 일들이 벌어졌던 것일까?

| | | ▲ <조선고적도보>에 수록된 해태상의 앞 뒤 모습. 물론 원위치에 있던 시절에 촬영된 것이다. | | | | 일찍이 야나기 무네요시(柳宗悅)가 '사라지려는 조선의 한 건축을 위하여'에서 "아아, 너희들마저 지금껏 서 있던 그 자리에서 철거될 날이 가까이 다가왔음을 아는가?"라고 해태의 운명에 대해 어줍은 감탄사를 덧붙인 적이 없었던 것은 아니었다. 그가 이 글을 적은 것이 1922년 7월 4일이었다. 그렇더라도 그것이 당장의 일이 되리라고 생각하기는 어려웠다.

정말이지 딱히 이렇다 할 이유가 있을 것 같지도 않은 해태상을 구태여 걷어낸 까닭은 무엇이었을까? 하기야 그 시절에 바로 총독부에서 광화문을 헐어낸다 아니다 하는 논란이 한창 거듭되고 있던 차였으니 그까짓 해태상이 뭐 그리 대수였을까 싶기도 하다. 그런데 해태상이 해체된 것은 1923년 10월 2일의 일이었다.

우연찮게도 이른바 내지(內地)에서는 관동대지진(關東大地震)의 여파로 숱한 조선인들이 살육 당하던 때이기도 했다. 위의 인용기사에서 그 날짜를 '삼 년 전 구월 초이튿날' 즉 1922년 9월 2일이라고 적어놓은 것은 알고 봤더니 기자의 착오였다. <동아일보>에 해태상의 철거에 관한 기사가 수록된 것은 1923년 10월 4일자였다.

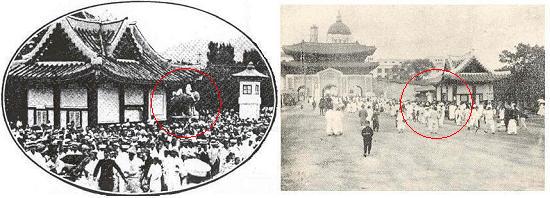

| | | ▲ 왼쪽은 1915년 '조선물산공진회' 당시의 모습이고, 오른쪽은 1923년 '조선부업품공진회' 때의 모습이다. 각각 동일한 장소를 반대방향에서 촬영한 것인데, 오른쪽에는 이미 해태상이 보이지 않는다. 의당 있어야 할 해태상은 조선부업품공진회의 개회를 불과 3일 앞두고 철거된 탓이다. | | | | 어쨌거나 이 대목에서 한가지 의문이 일지 않을 수 없다. 총독부 청사의 시야를 가린다고 해서 결국 건춘문 너머로 자리를 옮겨야만 했던 광화문조차도 정작 그 해체공사가 시작된 것이 1926년 7월 22일이었으니, 그에 비한다면 해태상이 광화문 거리에서 쫓겨난 것은 아무래도 그 시기가 너무 이르지 않은가 말이다.

혹여 거기에 무슨 별다른 이유가 있었던 것은 아니었을까? 더구나 1923년 10월 2일이면 이른바 '조선부업품공진회(朝鮮副業品共進會)'라는 대규모 박람회가 경복궁에서 개최되기 직전, 그것도 불과 사흘을 남긴 시점이었다. 그러니까 오히려 장식효과를 위해서라도 그냥 해태상을 내버려뒀어야 했던 상황이 아닌가 싶다는 얘기이다.

그런데 이에 앞서 <동아일보> 1923년 9월 1일자에는 "조선부업품공진회가 열리기 전에 경성부에서 경성전기회사와 교섭한 결과 광화문에서 부업품공진회의 출구(出口)가 되는 영추문(迎秋門) 앞까지 전차선로를 연장하기로 했다"는 요지의 기사가 보인다. 그러니까 그놈의 공진회와 전차선로가 사단(事端)이었던 모양이었다.

약간의 추론을 더하긴 했지만 정리하자면 이러했다. 공진회를 위해 부설했던 연장선로가 왼쪽편의 해태상이 있던 자리를 스쳐지나 간 듯하고, 그 바람에 한 쌍의 해태상은 모두 지체없이 해체되어 경복궁 안쪽으로 옮겨지는 신세로 전락했던 것으로 짐작된다.

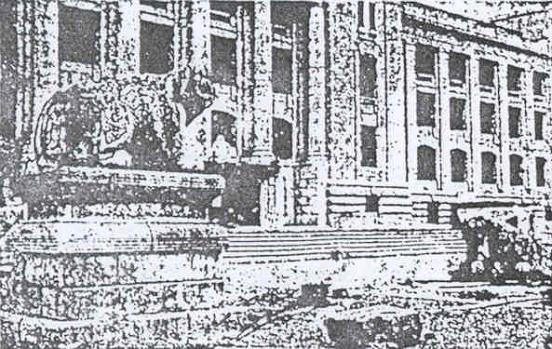

| | | ▲ <중외일보> 1929년 11월 30일자에 보도된 해태상의 모습. 이 사진에는 '귀양 풀려나온 해태'라는 제목이 나붙었다. 비록 그 장소가 총독부 건물 앞이긴 했지만, 어쨌거나 해태상이 이렇게라도 제 모습을 되찾은 것은 6년 2개월만의 일이었다. | | | | 그렇더라도 기왕에 뜯어내려면 옮길 장소나 좀 반듯하게 마련해 둘 일이지 뭐가 그리 급했던 것인지 해태상들을 땅바닥에 마구 내팽개쳐 놓았다. 그래도 한때는 명색이 왕조의 궁궐 앞을 지키던 영물(靈物)이었거늘 그들에게 주어진 것은 이제 거적때기 한 장이 고작이었다.

하지만 어쩌랴, 망국의 설움이란 것은 늘 그런 것이었으니 말이다. 더구나 언제 다시 제자리를 찾게 될지는 아무런 기약도 없었다. 이제 그것들이 다시 쓰이고, 안 쓰이고는 전적으로 식민통치자들의 마음에 달린 일이 되고 말았던 것이다.

하지만 해태상은 그 모습을 그리던 사람들의 기대를 저버리지 않았던 탓인지 용케도 되돌아왔다. 그런데 이번에는 본디 제가 있던 곳이 아니라 총독부 건물의 뜰 앞이었다. 무슨 심사였는지는 알 도리가 없지만, 공교롭게도 이번에는 경복궁에서 '조선박람회(朝鮮博覽會)'가 이제 막 마무리된 직후였다. 그때가 바로 1929년 11월 29일이었다.

| | | ▲ 총독부청사의 쇠창살 담장 너머로 해태상의 모습이 언뜻 보인다. 이러한 배치는 해방 이후에도 줄곧 이어졌다. | | | | 웅장한 총독부 건물을 지어놓고도 그것만으로는 너무 허전하다고 생각했던 것이었을까? 아니면 해태상의 '상징성'을 그제야 인정한 것이었을까? 또 그게 아니라면 억지로라도 조선의 유물에 대해 달리 거부감이 없다는 것을 하나쯤은 표현할 필요가 있었던 것이었을까?

어쨌거나 그렇게 슬그머니 해태상은 되돌아왔다. 그러니까 이렇게라도 제 모습을 되찾은 것은 조선부업품공진회를 앞두고 부랴부랴 해체한 지 무려 6년하고도 2개월만의 일이었다. 비록 그것이 광화문의 앞쪽이 아니라 광화문의 안쪽이라고 한들 완전히 폐기처분되는 신세만은 면하였으니 그것이 다행스럽기는 다행스러운 일인 듯도 하다.

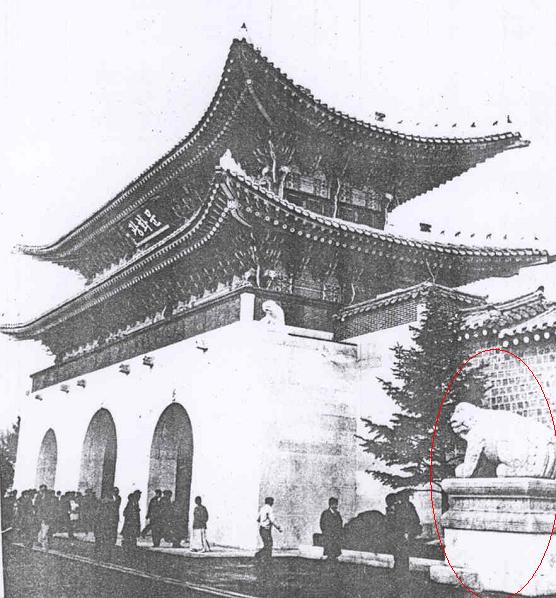

| | | ▲ 1968년 12월 11일에 '콘크리트'로 만들어진 광화문이 복원되었다. 중앙청 뜰 안에 있던 해태상 역시 이때를 맞추어 광화문 턱밑으로 자리를 옮겼다. | | | | 그러나 아무리 들여다보아도 거기에 무슨 관악산의 화기(火氣)를 막아낸다는 뜻도, 선악을 가려낸다는 뜻도, 관리들로 하여금 강직한 품성을 기린다는 뜻도 남아 있을 것 같지는 않아 보이지만, 기껏해야 총독부 건물의 장식품으로 전락한 데에 해태상의 남다른 슬픔이 더 했던 것은 분명하지 않았을까 싶다. 그렇게 세월은 흘렀다.

해방이 되고 미군이 들어오고 다시 전쟁이 일어나고 또 군사정권이 들어섰지만 해태는 그냥 해태였을 뿐이었다. 단지 총독부의 해태가 아니라 중앙청의 해태가 되었다는 것이 나름의 변화라면 변화였을 것이다. 그러다가 지금의 자리에 해태상이 들어선 것은 1968년 12월의 일이었다. 원래 광화문이 있던 언저리에 '콘크리트' 광화문을 다시 지어 올린 탓이었다.

| | | ▲ 지금의 광화문 해태상 모습이다. 하도 여기저기 흘러다닌 탓인지 오른쪽 해태상의 왼쪽 앞발은 부러진 상태이다. 이들의 떠돌이 생활이 시작된 지 올해로 딱 80년째이다. 장차 '콘크리트' 광화문을 헐어낸다면 이 해태상들은 또 다시 피신해야 할 운명에 처하는 것은 아닐까? | | | ⓒ 이순우 | | 명색이 광화문의 해태였던 것이 광화문 곁으로 되돌아왔으니 그만큼 다행한 일은 없다고 하겠으나, 그나마 한길가에 밀려나 옹색하게도 담장 밑에 바짝 붙어있는 본새가 당최 어울리지 않는다. 그래도 이 자리에 눌러앉은 것이 벌써 35년째이다. 들리는 얘기로는 '콘크리트' 광화문을 헐어내고 번듯한 몰골의 광화문을 다시 짓는다는 논의가 있는 모양이다.

딱히 날짜를 못박아 놓은 것은 아닌 듯하지만 장차 그러한 일이 벌어진다면, 광화문의 해태상은 도리 없이 다른 곳으로 또 다시 피신해야 할 처지가 될지도 모르겠다. 한번 제자리를 떠난 것들의 운명이란 무릇 그러한 법이다. 그나저나 길거리마다 건물마다 왜 그렇게 '복제품' 해태상들은 수두룩하게 널려있는 것인지? 그렇다면 우리시대의 해태는 정녕 다산(多産)의 상징이 되어가고 있다는 얘기인가?

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고